电话:010-62796167

传真:010-62784655

E-mail:qcxbgs@tsinghua.edu.cn

2020年10月9日,清华大学车辆与运载学院欧阳明高院士团队在《自然•通讯》(Nature Communications)在线发表了题为“LiFSI体系高浓度电解液锂离子电池热失控机理”(Thermal runaway of Lithium-ion batteries employing LiN(SO2F)2-based concentrated electrolytes)的研究论文,其中清华大学核研院王莉副研究员为共同通讯作者。该研究从材料-单体层面揭示了不可燃和低可燃电解液在锂离子电池中仍然发生热失控的现象,详细阐述了其反应机理,为高安全锂离子电池电解液体系的开发与设计提供了新的思路。

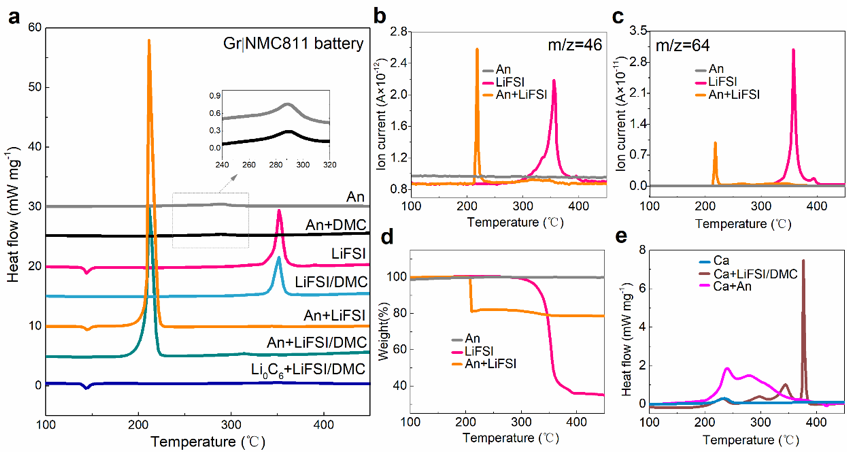

图1 电池各组分及其混合物的热流、产气和失重特性

本文揭示,电解液在高温下发生剧烈的还原反应、产生大量的热是触发电池热失控的重要机理之一。一直以来,高浓度电解液因其具备低可燃性和不可燃性以及良好的电化学性质而被认为是锂离子电池最具潜力的安全性电解液之一。在以往的研究中,主要影响电池电解液安全的因素被聚焦于电解液的可燃性论证中,本文认为,可燃性仅代表电解液被氧化的能力,对于电池电解液高安全性而言,电池内部活性材料(满电态正极、负极、电解液)之间的相互作用更值得关注。

图2 不可燃高浓度电解液LiFSI/TMP(1:1.9 by molar)热失控特性

研究表明,高浓度电解液可以调控电池内部关键化学反应时序,截断正极相变释氧引发的电解液氧化反应路径。然而,电解液中的锂盐LiFSI与具有强还原性的嵌锂态负极会发生剧烈的放热反应(LiC6+LiFSI),使反应时序提前,由此触发电池热失控。此外,即使将阻燃剂作为不可燃高浓度电池电解液的溶剂,电池仍然会发生热失控。通过热量计算,热失控主放热反应源自正负极之间的物质串扰。因此,对于高浓度电解液体系,热失控的触发和主放热反应均与电解液的可燃性无关,在电池安全性评估中,应系统考虑充电态下的正、负极与电解液之间的相互作用。这些发现为有机体系以及水系高浓度电解液热失控机理提供了有价值的见解。

《自然·通讯》期刊是自然出版社旗下的开源期刊,最新影响因子12.121。清华大学车辆学院欧阳明高院士团队的侯俊先博士为该论文的第一作者,来自日本日产汽车公司的专家参与了该项研究。研究受到中美政府间国际合作专项、国家自然科学基金、博士后创新人才支持计划等资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-020-18868-w。